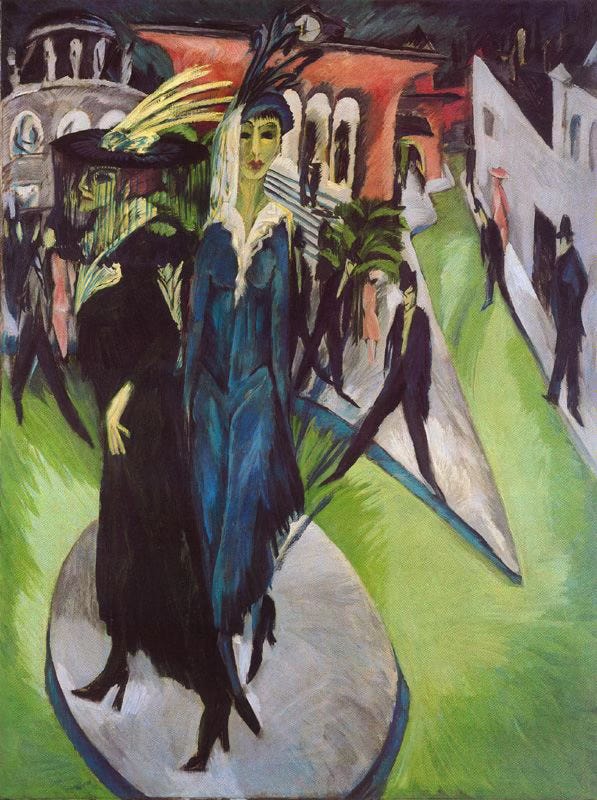

Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz (1914), Neue Nationalgalerie Berlin

Wie der - etwas ältere - Begriff der ‚Rinnsteinkunst‘ hat auch der der ‚Asphaltliteratur‘ einen negativen Beigeschmack. Woher stammt der Begriff, wer hat ihn verwendet, mit welcher Intention?

‚Asphaltliteratur‘ ist ohne Asphalt nicht denkbar, weshalb wir uns zunächst diesem Begriffsbestandteil zuwenden müssen.

Asphalt

Asphalt ist (anders als der bei der Verkokung von Steinkohle gewonnene Teer) ein natürlich vorkommendes Mineralölprodukt, seit Jahrtausenden bekannt und wurde in allen großen Zivilisationen der Antike verwendet. Im europäischen Mittelalter verlor das Material an Bedeutung und wurde erst im 18. Jahrhundert wiederentdeckt. Es erlebte im 19. Jahrhundert eine Renaissance im innerstädtischen Straßenbau, wurde nunmehr auch industriell hergestellt und drang so als ein Zeichen der Industrialisierung in die Hauptstädte Europas vor. Paris machte 1840 mit Gußasphalt den Anfang, und von dort breitete sich der technisch bessere Stampfasphalt ab 1854 aus. Um 1870 erreichte er dann auch Wien und Berlin. Dieses Material wurde nach der Aufbringung im Laufe der Jahre aber immer glatter, was zu zahlreichen Verkehrsunfällen führte. In den USA wurde als Abhilfe zu dieser Zeit der bis heute gebräuchliche Walzasphalt entwickelt, der in Europa aber erst nach der Jahrhundertwende zum Einsatz kam.

Asphalt ist also eng verbunden mit der europäischen Moderne, mit dem Automobil, mit der elektrifizierten Großstadt. Im Jahre 1911 waren rund 45% der Berliner Straßenoberflächen asphaltiert, wobei in den reicheren Gegenden der Asphaltanteil höher lag als in den ärmeren.

Moderne

Anders als im Kaiserreich, dem eine ‚geteilte Moderne‘ zugesprochen wird, laufen künstlerische Moderne und gesellschaftliche Modernität in der Weimarer Republik anfangs parallel, internationale Einflüsse werden aufgenommen, das bereits in der Vorkriegsepoche bestehende avantgardistische Potenzial kann sich nun ungehemmt entfalten und baut dabei auf den Modernisierungsleistungen ab 1900 auf. Die tiefgreifenden politischen Neuerungen (Republik, parlamentarische Verantwortung der Regierung, Frauenwahlrecht, Regierungsbeteiligung der SPD) tragen ebenso zu Veränderungen bei wie neue Formen von Unterhaltungs- und Massenkultur, vor allem der Film. Arbeiter und Angestellte - Männer und Frauen - werden gleichzeitig Konsumenten und Produzenten von Kunst und Kultur. Formale und inhaltliche Pluralität werden erprobt und (vor allem in Berlin) gelebt. Neue Stimmen werden hörbar, neue Lebensweisen sichtbar.

Gegenbewegung

Das bleibt freilich nicht ohne Widerspruch und Gegenbewegung. Klassische Kulturkonservative, eine elitär orientierte ‚andere‘ Moderne, aber auch die sich formierende ‚konservative Revolution‘ beziehen Position. Im spezifisch deutschen Kontext besteht die Kopplung der beschriebenen Moderne mit der Weimarer Republik, die von diesen Kräften abgelehnt wird, und dem Ende der rückblickend verklärten Monarchie, erfährt also bereits deshalb Ablehnung im Grundsatz..

Kontroversen entzünden sich - erstens - um die Bedeutung der ‚Masse’, Autoren wie Gottfried Benn, Oswald Spengler und Karl Jaspers bewerten die Masse - mit unterschiedlicher Akzentsetzung - negativ. Die Furcht gilt der Nivellierung und Entwertung von Kunst und Kultur. Massenkultur bedeutet für sie Konsum und Amerikanisierung. Die Moderne ist - zweitens - aus diesem Blickwinkel letztlich ‚undeutsch‘, zudem belastet durch Verstädterung und Industrialisierung, beides Prozesse, die einer idealisierten Vergangenheit zuwiderlaufen.

Womit wir wieder beim Asphalt wären, der den Gegnern zur Chiffre gerät für Urbanisierung, für Kapitalisierung und Kommerzialisierung, während die Befürworter der Moderne ihn jedenfalls auch positiv konnotieren. So heißt es in Bertold Brechts Gedicht Vom armen B. B. aus dem Jahr 1927:

In der Asphaltstadt bin ich daheim.

Berlin, Potsdamer Platz, in den 1920er Jahren

Im endzeitlichen Ringen zwischen deutscher Kultur und westlicher Zivilisation, das nicht nur den Ausbruch des Ersten Weltkriegs begleitet (die ‚Ideen von 1914’), sondern auch im Anschluß an Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen den Diskurs der 1920er Jahre beherrscht, wird die Weimarer Moderne mit dem Untergang der deutschen Kultur gleichgesetzt. Ein tiefer Antagonismus begleitet dieses Jahrzehnt, Begriffspaare wie dichterische Intuition / Reportagetätigkeit, Volksgemeinschaft / großstädtisch-anonyme Masse und nicht zuletzt Erde, Scholle / Asphalt prägen die Diskussion.

Vom Wort zur Tat

Diese Diskussion bereitet mit den Boden für das, was dann nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 geschieht:

Anläßlich der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz (heute: Bebelplatz) sagt Propagandaminister Goebbels mit Blick auf die Weimarer Republik:

Die Bibliotheken füllten sich an mit dem Unrat und dem Schmutz dieser jüdischen Asphaltliteraten.

Die Reichsschrifttumskammer formuliert dementsprechend:

Der Kampf richtet sich gegen die Zersetzungserscheinungen unserer artgebundenen Denk‑ und Lebensform, d. h. gegen die Asphaltliteratur, die vorwiegend für den großstädtischen Menschen geschrieben worden ist, um ihn in seiner Beziehungslosigkeit zur Umwelt, zum Volk und zu jeder Gemeinschaft zu bestärken und völlig zu entwurzeln. Es ist die Literatur des intellektuellen Nihilismus.

Bertold Brecht dichtet als Reaktion auf die Anwürfe im Jahr 1934:

Warum sollten wir uns deiner schämen, schwarzer Bruder Asphalt? / Der du sorgst, daß die ungeteilte Menge / Leichter gehe und keiner / Versinke im Schlamm?

Fazit

Deutschland hinkte der Debatte um die literarische Moderne damit natürlich wieder einmal mehrere Jahrzehnte hinterher, intensivierte und verschob sie dafür aber umso gründlicher. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende wurde in Westeuropa und den USA ‚Metropolitan literature‘ diskutiert. Mit Paris, London und New York gab es dort die Prototypen der modernen Stadt bereits spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die dortige Literatur bildet denn auch die Folgen wie Vereinzelung, Beschleunigung und Verelendung ab. Im Fokus stehen dabei (weit vor der Motorisierung logischerweise) zunächst die Figur des Flaneurs und auch des kleinen Gauners, die beide im neugestalteten Stadtraum ihren Platz finden.

Fontanes Berlin-Romane der 1880er Jahre zeichnen zwar ebenfalls einen Wandel nach, und Industrialisierung wird hier auch sichtbar. Doch es gibt keine explizite Kritik an der Moderne, wohl aber Skepsis gegenüber dem Wandel und der von Fontane registrierten Veränderung von Einstellungen und Werten. Der Autor hadert in seinen Romanen eher mit dem im Deutschen Reich aufgehenden und dadurch imperialistisch werdenden Preußen als mit der zunehmenden Urbanität Berlins. Gleichzeitig ist er Chronist der beobachteten Veränderungen, die er an Einzelschicksalen - so etwa im Roman Frau Jenny Treibel - nachzeichnet.

Anders als bei der eingangs erwähnten Debatte um die sogenannte ‚Rinnsteinkunst‘ sind die Vorbehalte gegenüber der ‚Asphaltliteratur‘ nicht nur ästhetischer Natur. Kaiser Wilhelm hatte in einer Rede über „Die wahre Kunst“ am 18. Dezember 1901 seinen landesherrlichen Kunstgeschmack absolut gesetzt und eine idealisierende und volkserziehend wirkende Kunst gefordert. Sein Kunstbegriff ist natürlich Ausdruck einer konservativen Grundhaltung, doch bedeutet die Ablehnung bestimmter künstlerischer Ausdrucksmittel und Kunstauffassungen keine umfassende, bis zum Vernichtungswillen sich steigernde Ausgrenzung von Menschen. Die damals in kaiserliche Ungnade gefallenen Kunstwerke fanden unter vielen Zeitgenossen Anerkennung und schmücken heute die Museen weltweit.

Und auch viele der einstmals diffamierend mit dem Begriff der ‚Asphaltliteratur‘ belegten Werke zählen heute zu den Klassikern der deutschsprachigen literarischen Moderne: Döblins Berlin Alexanderplatz, Brechts Theaterstücke oder Feuchtwangers Erfolg, um nur einige zu nennen.

Warum abonnieren?

Abonnieren Sie, um vollen Zugang zum Newsletter und den Publikationsarchiven zu erhalten.

Derzeit ist der größte Teil des Angebots kostenfrei, weil es mein Hobby ist und ich ja auch noch gar keine große Leserschaft habe. Wer mag, kann allerdings bereits jetzt eine bezahlte Mitgliedschaft auswählen, aber in jedem Fall ist auch das kostenfreie Abonnement eine sehr wichtige ideelle Unterstützung, die ich zu schätzen weiß.

Mehr über die Notizhefte:

Gestartet 2013 als Buchblog, inzwischen auf vielen Plattformen unterwegs. Hier sollen nicht Buchrezensionen oder -empfehlungen im Mittelpunkt stehen, auch wenn es sie geben wird. Der Fokus liegt hier eher auf Essays, in denen sich Lebenserfahrung mit Neugier mischt und es auch mal um grundsätzliche Fragen geht.