Schreiben und Lesen gehören zusammen; beides bedingt sich gegenseitig. Dieser Essay, mit dem ich die Reihe „Monthly Mann“ eröffne, widmet sich den Lektüren von Thomas Mann; ein zweiter Teil wird sich den hier aus Raumgründen unerwähnt bleibenden Lektüren zuwenden.

Nach Tische einen guten Aufsatz über Goethe von Albert Salomon in einem alten Heft der Zeitschrift „Die Gesellschaft“ gelesen. […] Las abends den „Essay über die Dummheit“ von Robert Musil.

(Tagebuch, 5.5.1937)

Selbstfindung und Selbsterhaltung

Der Knabe Thomas hatte neben Märchen auch Auszüge aus der Ilias und der Aeneis in spannender Prosa gelesen - anstelle von den bei seinen Altersgenossen beliebten Lektüren wie Lederstrumpf. Der Besuch des Katharineums (1885-1894), des renommierten humanistischen Gymnasiums für die bessere Lübecker Gesellschaft, hatte Thomas Mann mit dem damaligen Kanon der Schullektüre in Kontakt gebracht, wobei er, der ja Kaufmann werden sollte, den realgymnasialen Zweig besuchte. Unter den kanonischen Autoren hatte ihn Schiller mehr angesprochen als Goethe, so daß er 1889 Schillers Werke zu Weihnachten bekam.

Aber die Palme gehört wohl Schillers Don Carlos. Es war meine stolzeste Liebe, meine ersten Übungen galten seiner Nachahmung, und noch heute weiß ihn szenenweise auswendig.

Welches war das Lieblingsbuch Ihrer Knabenjahre? Antwort auf eine Rundfrage der Literarischen Welt (1929)

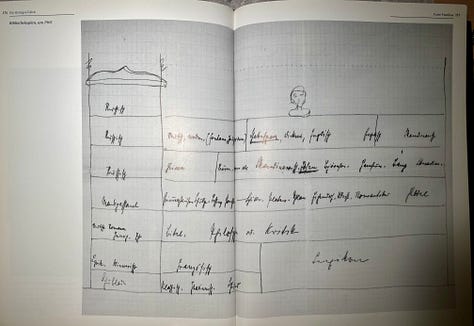

Daneben las der Gymnasiast Heine und Nietzsche, um einen bestimmten Stil zu entwickeln, aber auch, um sich einen speziellen Habitus anzueignen. Nietzsche beeindruckte den unsicheren jungen Mann nicht nur mit seinen sprachgewaltigen Analysen der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch mit seiner Selbststilisierung zum Ausnahmemenschen. Die lebenslange Nietzschelektüre ist motivisch in allen Werkphasen Manns ebenso wie in vielen Tagebucheinträgen und den werkbezogenen Notizbüchern nachweisbar.

Goethe, als dessen Nachfolger sich Thomas Mann später begreifen sollte, interessierte ihn stets mehr als Repräsentant der deutschen Kultur, als Gestalter des eigenen Dichterlebens. Goethes literarisches Werk stand - bis auf den wiederholt gelesenen Wilhelm Meister - nicht im Zentrum seiner Lektüren, Mann interessierte sich mehr für die Autobiographie, Briefe und Gespräche.

Die neuere Forschung weist darauf hin, daß Mann kein gelehrter Dichter, kein Poeta doctus im klassischen Sinne war, sondern sich im Bedarfsfalle gut zu informieren wußte, hierauf auch einige Sorgfalt verwandte und als Ergebnis Zitate eines Autors sowie von dessen Analysten gekonnt zu verblenden verstand. Auf diese Art schuf Mann etwas Eigenes, das von seinen Lesern nicht selten für etwas Charakteristisches des behandelten Autors genommen wurde. In nachgerade klassisch gewordener Weise gilt das für Lotte in Weimar, wo Thomas Mann Goethe zunächst lange umkreist und ihn in den Schilderungen vieler Figuren seines Romans Gestalt annehmen läßt, bevor der Dichterfürst dann selbst zu Wort kommt und einen unerschöpflichen Gedankenstrom äußert, den er gelegentlich durch die Ansprache des Kammerdieners oder des Sohnes unterbricht. Dabei beschwört er eine Unio mystica zwischen sich und Goethe herauf und schafft dadurch ein einzigartiges Amalgam.

Der lesende Schriftsteller

Das Tagebuch vermerkt regelmäßig Lektüren. Hier tauchen die Klassiker der russischen Literatur auf, französische Autoren des 19. Jahrhunderts, aber auch Sigmund Freud, Henrik Ibsen, Marcel Proust oder Hermann Hesse. Daneben las er aber auch Sekundärliteratur, Essays, Biographien und Zeitschriften.

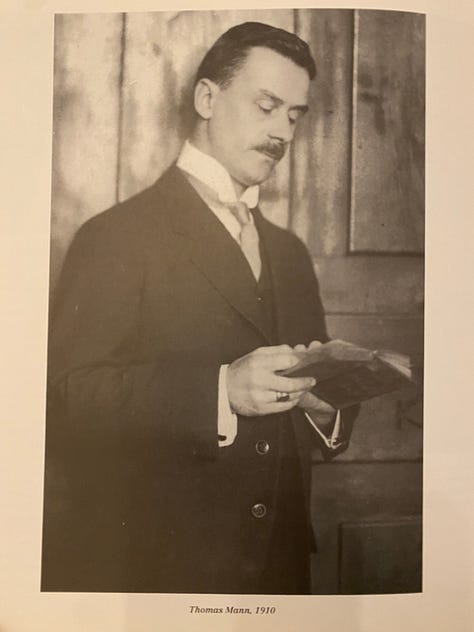

Schreiben war für Thomas Mann untrennbar mit Lesen verbunden, wie die Fotos am Anfang dieses Essays zeigen. Sein Arbeitszimmer beherbergte eine umfangreiche Bibliothek, in der das für ihn wichtigste stets griffbereit zu sein hatte.

Er hat, wie ich sagte, nur vormittags drei Stunden gearbeitet; dann hat er nachmittags und abends, soweit er nicht korrespondieren mußte, was er ja mußte, aber er hat die übrige Zeit des Tages zum Quellenstudium verwendet, hat aber dieses Quellenstudium dann in keiner Weise gleich ins Buch übertragen, sondern es so lange in sich selbst verarbeitet, daß es dann herauskam wie etwas, was ihm seit eh und die vertraut war. Kaum war das betreffende Buch beendet, fertig, hat er das Quellenmaterial wieder vergessen. Er war nicht ein Mensch mit einem enzyklopädischen Wissen etwa, sondern ein Mensch, der sich im Dienste der Kunst eine Fachkenntnis angeeignet hat, jeweils, die er dann vollständig beherrschte, ohne daß sie ihm des übrigen verblieben wäre.

(Erika Mann in einem Gespräch mit Roswitha Schmalenbach, 1968, in: Erika Mann, Mein Vater, der Zauberer, hrsg. von Irmela von der Lühe und Uwe Naumann, 1996, S. 31)

Im Thomas-Mann-Archiv Zürich ist die Privatbibliothek Thomas Manns in der Zusammensetzung vorhanden, wie sie sich an Thomas Manns letztem Wohnort in Kilchberg befunden hat. Es handelt sich um rund 4.300 Exemplare, darunter nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Zeitungsartikel und Typoskripte. Zu den Beständen gehören erstens die Werke des Schriftstellers in deutscher Sprache und in Übersetzung, zweitens Sekundärliteratur zu Leben und Werk Thomas Manns, drittens Bücher anderer Autorinnen und Autoren, sowie viertens Wörterbücher und Enzyklopädien.

Der Bibliotheksbestand durchlief zu Lebzeiten Thomas Manns eine wechselvolle Geschichte und veränderte sich aufgrund der Exilsituation und der transatlantischen Umzüge der Familie Mann immer wieder. Heute enthält die Nachlassbibliothek darum weder alle Bücher, die Thomas Mann je besessen, noch alle, die er je gelesen hat. Das heutige Korpus der Nachlassbibliothek bilden vor allem die Exemplare, die nach dem Tod Thomas Manns von seinen Erben als der Bibliothek zugehörig definiert und dem Thomas-Mann-Archiv als Schenkung übertragen wurden.

(Webseite des Thomas-Mann-Archivs)

Klassiker

Griechische und römische Autoren, die Kirchenväter, die europäische Literatur der Renaissance, des Barock und der Aufklärung - sie sind zunächst Bestandteil eines traditionellen Bildungskanons, und so ist auch Thomas Mann ihnen zum Teil früh und auszugsweise in der Schule oder später dann im Rahmen seines autodidaktischen Bildungsprogramms begegnet. Zu diesen Autoren und ihren Werken griff er aber auch später im Leben, wenn er sich mit Blick auf das eigene Schreiben mit entsprechenden Themen beschäftigte.

So ist eine Lektüre der Kirchenväter - v.a. Augustinus, Origines, Tertullian und Ambrosius - erst in den 1920er und 1930er Jahren belegt, als sich Mann verstärkt mit religiösen und metaphysischen Themen auseinandersetzte. Sie diente somit der Vorbereitung entsprechender Teile von Der Zauberberg, Joseph und seine Brüder sowie Doktor Faustus.

Die Erzählung Tod in Venedig greift Elemente aus der Odyssee und aus Platons Phaidros-Dialog auf, färbt die Sprache mit Bestandteilen griechischer Dichtkunst und beschwört Bilder antiker Statuen und Reliefs herauf, um Tadzio zu beschreiben.

Werke aus der Zeit der Renaissance - Erasmus, Bocaccio, Machiavelli, Petrarca, Montaigne u.a. - begleiteten den Leser Thomas Mann bereits ab den späten 1890er Jahren für gut fünf Jahrzehnte. So finden sich beispielsweise Anklänge an Boccacios Decamerone in der Erzählung Gefallen (1894).

Hierbei ist zu bedenken, daß ein großer Teil seiner Einsichten auf der Lektüre der in dieser Zeit einflußreichen Schriften von Jacob Burckhardt beruhte, z.B. Die Kultur der Renaissance in Italien (1860). Aber auch andere Schriften Burckhardts rezipierte Mann, v.a. in den Betrachtungen eines Unpolitischen. Wichtig war auch Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung (1. Aufl. 1887, 4. Aufl. 1923) von Heinrich von Eicken, das Thomas Mann in einem Tagebucheintrag vom 16. April 1919 als “wichtiges Hilfsmittel” für seinen Roman Der Zauberberg bezeichnete. Dort treffen in den ausführlichen Debatten zwischen Settembrini und Naphtha die Gedankenwelten von Kirche und Mittelalter einerseits sowie Renaissance, Humanismus und Aufklärung andererseits aufeinander. Details hierfür hatte Mann freilich auch aus seiner Nietzsche-Lektüre bezogen.

Autoren und Werke des Barock haben Thomas Mann ebenfalls lange begleitet, dies gilt für Martin Opitz, Andreas Gryphius und Paul Fleming, deren Gedichte er las und schätzte, sowie für Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen mit seinem Der abenteuerliche Simplicissimus oder für Cherubinischer Wandersmann von Angelus Silesius.

Für die Josephsromane schließlich ist ein breites Studium der Primär- und Sekundärquellen belegt; neben der Bibel studierte er auch jüdische Quellen und korrespondierte mit jüdischen Gelehrten und Rabbinern. Wichtig war hier beispielsweise Abraham Shalom Yahudas Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen (1929).

Nationalliteraturen

Hier soll - nicht zuletzt aus Raumgründen - der Fokus exemplarisch auf die Literatur Russlands und Deutschlands gelegt werden. Natürlich beschäftigte sich Mann auch mit französischen, englischen und amerikanischen Autoren, dazu mehr im zweiten Teil.

Russische Literatur

Bestellung der Diedrichschen Tolstoi-Ausgabe, wichtiger Erwerb.

(Tagebuch 5.1.1937)

Hier sind vor allem Leo Tolstoi und Fjodor Dostojewski zu nennen, an deren Werk Mann durchaus Maß nahm und sich inspirieren ließ, etwa was die Darstellung von Konflikten angeht. Er las Krieg und Frieden sowie Anna Karenina erstmals Ende der 1890er Jahre. Mit Tolstois Tagebüchern und Essays beschäftigte er sich später, vor allem, als er in den 1920er Jahren mehrere Essays schreibt, die sich (auch) Tolstoi und seinem literarischen Schaffen widmeten.

Schuld und Sühne sowie Aufzeichnungen aus einem Totenhaus von Dostojewski las Mann ebenfalls bereits vor der Jahrhundertwende, Der Idiot war kurz vor dem Ersten Weltkrieg an der Reihe, in den 1920er Jahren war dann die Zeit gekommen für Die Brüder Karamasow, Die Dämonen und Aufzeichnungen aus einem Kellerloch.

Darüber hinaus las er Eugen Onegin und Pique Dame von Alexander Puschkin, Die toten Seelen von Nikolai Gogol, Väter und Sühne sowie Ein Adelsnest von Iwan Turgenjew, außerdem Erzählungen dieser Autoren. Thomas Mann las Dramen von Anton Tschechow, darunter Der Kirschgarten und Drei Schwestern.

Deutsche Literatur

Von den bereits erwähnten Autoren Goethe und Schiller besaß Thomas Mann mehrere Gesamtausgaben.

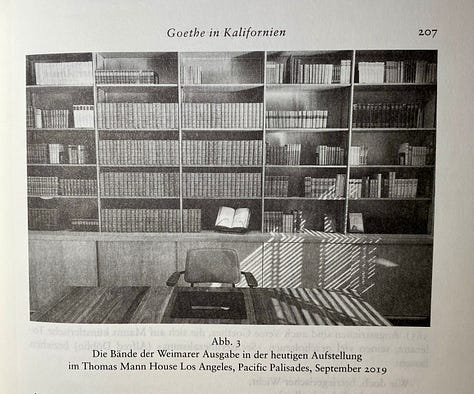

Die Aufstellung der Bücher, einschließlich des großen Goethe, im Studio beendet.

(Tagebuch, 10.2.1942)

Als “großen Goethe” bezeichnete Mann die Weimarer oder Sophien-Ausgabe (1887-1919) in 133 Bänden. Daneben konnte er die Propyläen-Ausgabe (1909-1932; 45 Bände), die Tempel-Klassiker (1910-1913; 15 Dünndruckbände) und die Insel-Edition Der junge Goethe (1909-1912; 6 Bände) sein Eigen nennen. Die Weimarer Ausgabe ist inzwischen wieder im Thomas Mann House aufgestellt, die anderen Werkausgaben befinden sich im Thomas-Mann-Archiv in Zürich. Michael Mann war mit der 1955 geerbten Weimarer Ausgabe zum Studium nach Boston aufgebrochen, hatte sie dann mit nach Berkeley genommen, wo er bis 1977 Deutsche Literatur lehrte. Sein Sohn Frido Mann schenkte sie einem Freund und Kollegen seines Vaters in Berkeley, dessen Erben die Bücher 2018 an das Thomson Mann House spendeten.

Wenn auch die Weimarer Ausgabe für Thomas Mann eine hohe symbolische Bedeutung hatte und ihr Zustand nach den Atlantiküberquerungen ihn stark beschäftigte, so weist sie wenig Lesespuren auf. Gründlich durchgearbeitet hatte er die Tempel-Ausgabe, der er die vielen in die Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) aufgenommenen Zitate entnahm.

Daneben galt Manns Aufmerksamkeit natürlich Theodor Fontane, „dessen Romane wir uns jetzt abends immer im Familienkreise vorlesen“, wie es in einem Brief aus dem Oktober 1898 heißt. Auch das Werk Theodor Storms war für Mann ein lebenslanger Begleiter.

Er ist ein Meister, er bleibt.

Aus dem Essay Theodor Storm (1930)

Zeitgenössisches

Darunter verstehe ich das, was erschien, seit Mann in München lebte. Der Zeitraum von 1894 bis zu seinem Tod 1955 in Zürich umfaßt sehr unterschiedliche Strömungen der Literatur. Bereits die Literatur der Jahrhundertwende kann in Impressionismus, Symbolismus, Fin de Siècle und Neuromantik unterteilt werden. Zur sich anschließenden Moderne werden Expressionismus, Avantgarde und Neue Sachlichkeit gerechnet; es folgen die Literatur des Exils und der inneren Emigration. Darauf folgt die Nachkriegsliteratur in Ost- und Westdeutschland.

Zu den erschienen Büchern gehören so unterschiedliche Titel wie Leutnant Gustl (1900) von Artur Schnitzler, Die Verwandlung (1912) von Franz Kafka oder Berlin Alexanderplatz () von Alfred Döblin.

Darunter befinden sich viele Titel, die Thomas Mann zeitnah las, wie sein Briefwechsel mit Autoren belegt. Bei fremdsprachiger Literatur blieb er überwiegend auf Übersetzungen angewiesen, erst in den USA …

Unter den zeitgenössischen Autoren ist an erster Stell der eigene Bruder zu nennen. Thomas nahm Heinrichs Werk genau zur Kenntnis, vermerkte dies im Tagebuch und schrieb dem Älteren wahlweise lobende oder kritische Briefe.

Las danach einen großen Aufsatz Heinrichs über das Schicksals des Arbeiters in der internationalen Literatur, packende Arbeit.

(Tagebuch, 5.1.1937)

Auch die Veröffentlichung seiner drei schreibenden Kinder - Erika, Klaus und Golo - nahm er regelmäßig, wenn auch nicht durchweg begeistert, zur Kenntnis. So notierte er, nachdem Klaus Mann aus seinem neuen Roman Symphonie Pathétique im Familienkreis vorgelesen hatte:

Reizvoll, aber es fehlt ein wenig an Bedeutung.

(Tagebuch, 7.7.1935)

Thematisch unbefangener und wohl auch ohne Konkurrenzgefühle trat Thomas Mann der von Golo verfaßten Biographie über Friedrich von Gentz gegenüber. Deren Entstehung und das familienübliche Vorlesen der neuen Teile begleitete er mit zunehmend wohlwollenden Einträgen ins Tagebuch. Nach dem Erscheinen der englischen Ausgabe schrieb er seinem Sohn:

Ich muß sagen, es ist […] ein vortreffliches, wohltuend gescheites, geistig originelles, faszinierendes Buch, das seinem Verfasser alle Ehre macht und ihm gewiß auch praktisch Ehre machen und Förderung bringen wird. Ich kann nicht weiter darauf eingehen, aber gratulieren wollte ich Dir doch noch selber zu der schönen und glücklichen Veröffentlichung.

(Brief an Golo Mann, 16.7.1946)

Dann folgt wohl Gerhart Hauptmann; Mann bewunderte den Älteren zunächst sehr und versuchte dem erfolgreichen Dramatiker nachzueifern, konzentrierte sich nach dem Scheitern seines einzigen Bühnenstückes, Fiorenza (1905) jedoch auf Prosawerke. Als 1918 Hauptmanns Novelle Der Ketzer von Soan erschien, lobte er diese mit den Worten:

Sie hat das Niveau der besten deutschen Erzählung.

(Tagebuch, 26.3.1918)

Nachdem er Hauptmann jedoch im Zauberberg als Mynheer Pieter Peeperkorn karikiert hatte, kühlte das Verhältnis stark ab. 1933 trennte die beiden dann ihr unterschiedliches Verhältnis zum Nationalsozialismus; erst 1952 würdigte er den inzwischen verstorbenen Hauptmann aus Anlaß von dessen 90. Geburtstag wieder, wobei er Aussagen zum Politischen vermied.

Thomas Mann und Bertold Brecht trennten nicht nur 23 Jahre, sondern auch ein tiefer weltanschaulicher Graben. Brecht trat entschieden antibürgerlich auf, wohingegen sich Mann stets von betonter Bürgerlichkeit zeigte - Klassenbewußtsein, Ästhetik und Politik konnten gegensätzlicher kaum sein. Über die Anfänge Brechts als Dramatiker in den bewegten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg äußerste sich Mann skeptisch bis ablehnend. Beider Antifaschismus hätte die Autoren eigentlich näher zusammenrücken lassen müssen, doch trennte sie weiterhin ihr Klassenstandpunkt.

Die Stücke von Brecht nicht ohne Anziehung, Sozialismus des munteren Mitleids, die Form („episches Theater“) doch wohl theoretisierend überschätzt.

(Tagebuch, 21.6.1938)

Thomas Mann las außerdem Werke von Knut Hamsun, Joseph Conrad oder André Gide; während des amerikanischen Exils rücken dortige Autoren wie Upton Sinclair, Ernst Hemingway oder William Faulkner in sein Blickfeld.

Neben erzählender Literatur las Mann freilich auch Essays und Sachbücher, wie etwa das 1928 erschienene Buch Die Stellung des Menschen im Kosmos von Max Scheler oder Essays von Gottfried Benn, die 1931 unter dem Titel Fazit der Perspektiven erschienen. Weiter zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang Sigmund Freuds 1913 veröffentlichte Schrift Totem und Tabu. Die systematische Lektüre von dessen Schriften beginnt 1925. Medizinisches Wissen - über Typhus (Buddenbrooks), Cholera (Der Tod in Venedig), Syphillis (Doktor Faustus), Hysterie (Der Kleiderschrankschrank) wird aus diversen Fachbüchern und Lexika zusammengetragen. Für die Erzählung Schwere Stunde, die eine Schaffenskrise Friedrich Schillers zum Gegenstand hat, nutzte er Schiller - Intimes aus seinem Leben (1905) von Ernst Müller und das Marbacher Schillerbuch (1905) des Schwäbischen Schillervereins.

Vermischtes: Zeitung, Briefe, Rezensionsexemplare

Mengenmäßig und vom Zeitaufwand her nicht zu vernachlässigen sind Texte aus dieser Gruppe, deren regelmäßige Lektüre belegt ist. Bei den Briefen ist noch die Beantwortung hinzuzurechnen, die freilich auch von Ehefrau Katia und Tochter Erika übernommen wurde. Auch diese Textgruppe wird im zweiten Teil näher beleuchtet werden.

War er nun ein Poeta doctus?

Einen gelehrten Dichter in diesem Sinne zeichnet nicht nur eine umfassende und fundierte Bildung aus, sondern die hieraus gespeisten philosophischen, historischen, literarischen und kulturellen Kenntnisse finden auch in seinem Werk Niederschlag.

Wie vorstehend skizziert, las Thomas Mann regelmäßig ein Leben lang, aber nicht nur mengenmäßig viel, sondern auch inhaltlich breit gestreut. Diese Lektüren haben das Werk beeinflußt und nicht selten auch direkten Eingang in die Texte Thomas Manns gefunden.

Allerdings war er ein nur mittelmäßig begabter Schüler und hat nicht studiert - wenn er auch in München einige Vorlesungen besucht hat -, sondern seine Bildung hat er sich autodidaktisch angeeignet. Im Ergebnis haben seine Lektüren deutlich erkennbare thematische und stilistische Spuren im Werk hinterlassen. In vielen Fällen beruht sein Wissen aber nicht auf den Primärquellen, sondern stammt aus Abhandlungen über die referenzierte Literatur. Kritisch angemerkt wird auch, daß er es an akademisch üblicher Systematik fehlen ließ und daß er sein Wissen lediglich künstlerisch nutzte, ohne sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen.

Somit ist die Belesenheit Thomas Manns nicht zu bestreiten, sie entspricht aber nicht derjenigen eines Literaturwissenschaftlers oder Philosophen. Als ein solcher würde er freilich kaum die Romane und Erzählungen geschrieben haben, die wir von ihm besitzen.

Mehr über die Notizhefte:

Gestartet 2013 als Buchblog, inzwischen auf vielen Plattformen unterwegs. Hier sollen nicht Buchrezensionen oder -empfehlungen im Mittelpunkt stehen, auch wenn es sie geben wird. Der Fokus liegt hier eher auf Essays, in denen sich Lebenserfahrung mit Neugier mischt und es auch mal um grundsätzliche Fragen geht.

München leuchtete und ward blutrot

Revolution, Straßenkämpfe, Gewalt – das gab es 1918/1919 beileibe nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Dieser Beitrag erläutert, warum die Geschehnisse in München besonders waren.

Sehr intereressant und umfassend. Habe ich mit großem Interesse gelesen! Danke! 🙂