Zwischen Kunst und Politik: Heinrich Manns intellektuelle Reise

Politischer Idealismus und moralische Integrität im 20. Jahrhundert

Kurzfassung

Seine Lebenszeit umspannt den kompletten Bestand des Deutschen Reiches - Kaiserreich, Weimarer Republik und NS-Staat - sowie die Zeit der Besatzung, die „doppelte Staatsgründung“ und das erste Jahr von Bundesrepublik Deutschland und Deutscher Demokratischer Republik. Die beabsichtigte Rückkehr nach Deutschland, in dessen östlichen Teil, in den sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat, war ihm nicht mehr vergönnt.

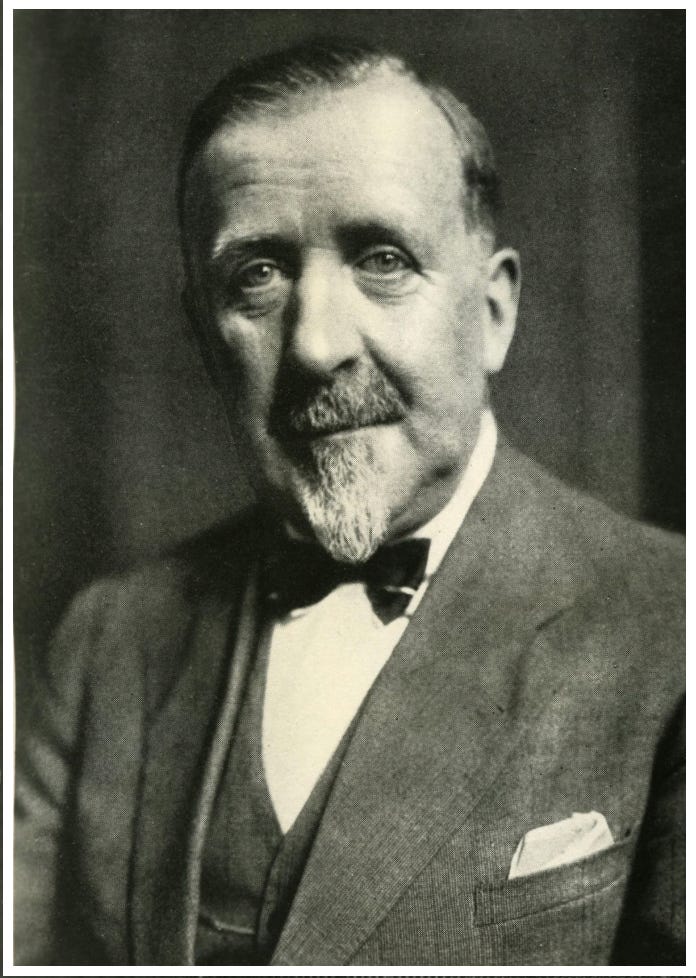

Am 23. März 1871 kam Luiz Heinrich Mann in Lübeck zur Welt, als erster Sohn des Kaufmanns Johann Thomas Mann, ab 1877 Senator, und dessen Frau Julia, geborene da Silva Bruhns. Er starb am 11. März 1950 in Santa Monica, kurz vor Vollendung des 79. Lebensjahres. Nachdem er zunächst dort beigesetzt worden war, wurde die Urne 1961 in die DDR übergeführt und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt.

Heinrich Mann war ein bedeutender deutscher Autor mit einem reichen erzählerischen und essayistischen Schaffen. Das hier vorgelegte Porträt soll den Autor, politischen Denker und Zeitkritiker würdigen.

Bedeutung

Heinrich Mann hat die jüngere deutsche Literaturgeschichte geprägt; er ist als Romancier und als politischer Intellektueller hervorgetreten. Sein erzählerisches Werk überspannt die Epochen des Naturalismus und des Expressionismus. Dementsprechend weist es Gesellschaftsanalysen und detaillierte Beobachtungen auf, bietet aber auch Einblicke in Gefühlswelten. Mit den Romanen Professor Unrat und Der Untertan beleuchtet er die Wilhelminische Gesellschaft kritisch, stellt ihre Widersprüche mit den Mitteln der Satire bloß und zeigt die Einflüsse gesellschaftlicher Strukturen auf den Einzelnen auf.

Der politische Intellektuelle Heinrich Mann mischte sich mit Essays, Briefen und Ansprachen in die politischen und kulturellen Debatten seiner Zeit ein. Er wandte sich gegen autoritäre Regime und trat für demokratische Werte ein. Dies machte ihn in der Weimarer Republik populär, brachte ihm aber die erbitterte Gegnerschaft der Nationalsozialisten ein. Auch im Exil äußerte er sich zu diesen Themen und spürte in seinen letzten Romanen ebenfalls dem Verhältnis von Macht und Moral nach.

Herkunft

Die Familie, also seine Eltern und die vier Geschwister - Thomas, Julia, Carla und Viktor - gehörte zur Lübecker Oberschicht. Die Firma Mann war im Jahre 1790 von Johann Sigmund Mann, dem Urgroßvater Heinrich Manns, gegründet worden. Als Senator war Johann Thomas Mann Minister eines der 25 im Deutschen Reich zusammengeschlossenen Bundesstaaten. Neben Hamburg und Bremen war Lübeck eine Freie Stadt und wurde nicht von einem Fürsten regiert. Dies hatte Auswirkungen auf das politische Klima und die Diskussionskultur der Stadt. So war das Bürgertum selbstbewußter und bewahrte sich auch in der Kaiserzeit gewisse liberale Traditionen. Umso auffälliger mußten für Heinrich Mann die autoritären Strukturen und imperialistischen Tendenzen des Wilhelminismus sein, die in Gegensatz zu den sich verstärkenden gesellschaftlichen Modernisierungstendenzen der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg standen.

Die aus Brasilien stammende Mutter Julia stach aus der Gesellschaftsschicht der Familie Mann heraus. Sie war mehrsprachig und kunstinteressiert, vermittelte ihren Kindern Weltoffenheit und unterstützte deren künstlerische Neigungen. Dies hob sich von der strengeren und kühleren Stimmung ab, die den von Geschäftswelt und Politik geprägten Vater umgab. Vor allem Heinrich entwickelte eine enge emotionale Bindung zu seiner Mutter, der er in seinem 1907 erschienenen Roman Zwischen den Rassen ein Denkmal setzte.

Heinrich Mann erfüllte die Erwartung nicht, als ältester Sohn die väterliche Firma zu übernehmen und in die nächste Generation zu führen. Als auch der nächste Sohn, Thomas, sich erkennbar anders orientierte, verfügte der Senator, daß die Firma nach seinem Tod liquidiert werden solle.

Frühe Jahre

Heinrich Mann war ein guter Schüler, kulturell vielseitig interessiert, empfänglich für alte und neue Sprachen. Er interessierte sich besonders für französische Literatur und nahm eine kritische Position gegenüber dem Besitzbürgertum ein, dem er entstammte. Heinrich kehrte dieser Welt den Rücken, denn er verließ im Jahr 1889 das Katharineum ohne Abitur und begann in Dresden eine Buchhändlerlehre, die er nach einem Jahr abbrach. Er kombinierte danach ein Volontariat im Berliner S. Fischer Verlag mit Vorlesungen an der Friedrich-Wilhelms-Universität.

Heinrich nutzte die kurze Zeit in Berlin, um mit Schriftstellern und Intellektuellen der Zeit, von denen einige bei S. Fischer verlegt wurden, in Kontakt zu treten oder sich zumindest mit ihrem Werk vertraut zu machen. Neben etablierten Autoren wie Gerhart Hauptmann und Hermann Sudermann waren dies auch experimentierfreudige Autoren wie Arno Holz und Johannes Schlaf, allesamt Vertreter des Naturalismus. Vor allem aber führte er ein ausschweifendes Leben, das ihn bald körperlich niederwerfen sollte.

Nach dem Tod ihres Mannes zog Julia Mann mit den Kindern nach München. Thomas Mann folgte, sobald er die Schule beendet hatte.

Für Heinrich schlossen sich Kuraufenthalte und Reisen an, teil gemeinsam mit seinem Bruder Thomas. Beide hatten sich für ein Leben als freie Schriftsteller entschieden, lebten von den Renten, die sie nach der Liquidation der väterlichen Firma erhielten und vermieden es, einem Brotberuf nachzugehen.

In München lebte Heinrich Mann in ruhigeren Bahnen als in Berlin und begann im eigentlichen Sinn seine schriftstellerische Tätigkeit, der er aber von Anfang auch auch journalistische Arbeiten zur Seite stellte. Durch Theaterkritiken und Feuilletonbeiträge gelang es ihm, seinen Stil zu schulen und sich ein regelmäßiges Einkommen zu verschaffen. Durch seine Mitarbeit in der Zeitschrift Simplicissimus verschaffte sich Heinrich Mann Bekanntheit und Kontakte zu anderen Größen des Metiers wie Ludwig Thoma.

Erste Werkphase: Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs

Heinrich Mann wurde als Schriftsteller und kritischer Intellektueller von den Widersprüchlichkeiten der wilhelminischen Epoche gleichzeitig geprägt und herausgefordert. Er ist stilistisch nicht festgelegt, greift naturalistische und realistische Elemente auf und kombiniert sie mit kritischen Ansätzen, die ihn eben auch bereits vor dem Krieg als modernen Autoren auszeichnen. Inhaltlich setzt er sich mit den Konventionen der bürgerlichen Literatur und Kultur insgesamt ebenso kritisch auseinander wie mit der gesellschaftlichen Moral und offiziellen Politik. Dies wird ihn nach der Revolution, obwohl dann bereits Ende Vierzig, zu einem glaubhaften Repräsentanten der neuen Zeit machen.

Seit 1894 trat Heinrich Mann mit Novellen und Romanen hervor; In einer Familie war seine erste veröffentlichte Novelle, die er später zu einem Roman erweiterte. Während weitere Novellen in der Zeitschrift „Die Gesellschaft“ erschienen, veröffentlichte er seine ersten Theaterkritiken und journalistischen Arbeiten für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. 1897 veröffentlichte er den Roman Das Wunderbare.

Um die Jahrhundertwende entstand der dreiteilige Roman Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy. Damit wurde Heinrich Mann bei Schriftstellerkollegen wie Gottfried Benn, René Schickele oder Erich Mühsam populär. Das von Manns Italienaufenthalten inspirierte Werk gilt als farbenfroh und sinnlich, aber eben auch als Kitsch.

Heinrich Mann begann bereits früh, sich mit der französischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts zu beschäftigen. Die Lektüre der Werke von Voltaire, Rousseau, Balzac, Flaubert, Zola und Anatole France hatten einen tiefgreifenden Einfluß auf seine gesellschaftskritische und literarische Entwicklung. Ihre Werke dienten ihm nicht nur als Inspiration, sie prägten auch vielfach seinen Stil und dienten darüber hinaus als intellektuelle Grundlage für sein eigenes Schaffen. Die Einflüsse von Voltaire, Balzac, Flaubert, Zola und Anatole France zeigen sich deutlich in Heinrich Manns scharfer Gesellschaftskritik, seinem ironisch-distanzierenden Stil und seiner detailreichen psychologischen Erzählweise. Seine literarische und politische Haltung war stark von der französischen Aufklärung, dem Realismus und dem Naturalismus geprägt.

So erinnert die distanzierte, ironische Haltung gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft in Professor Unrat stark an Flauberts kritische Darstellung des Spießbürgertums, und der gesellschaftliche Abstieg des Gymnasialprofessors wird schonungslos dargestellt, er lehnt sich damit an die naturalistischen Milieudarstellungen Zolas an.

Vor dem Krieg gehörte Heinrich Mann allerdings nicht zu den wirtschaftlich erfolgreichen Autoren, worauf Marcel Reich-Ranicki 1987 hinwies und als Beleg die Vielzahl von Verlagen anführt, in denen Heinrichs Bücher erschienen. Seine in rascher Folge veröffentlichten Novellen und Romane hätten sich nicht verkauft, wohingegen sich bei seinem jüngeren Bruder Thomas mit den im Jahr 1901 erschienenen Buddenbrooks der wirtschaftliche Erfolg eingestellt habe.

Der Bruderzwist

Auf das schwierige und wechselvolle Verhältnis der Brüder Heinrich und Thomas Mann soll in einem separaten Essay eingegangen werden. „Ich bin geworden wie ich bin, weil ich nicht werden wollte wie du.“, so stellt Thomas Buddenbrook erregt in einem Streit mit seinem Bruder Christian fest. Ästhetisch, vor allem aber politisch nahmen Heinrich und Thomas Mann oft entgegengesetzte Positionen ein, bis sie sich schließlich in der Ablehnung des Nationalsozialismus einig wußten. Kontroversen wurden über die Jahrzehnte ebenso zelebriert wie Versöhnung und die im Alter überwiegende wechselseitige Wertschätzung - wobei zumindest auf Seiten von Thomas Mann öffentliche Texte einerseits und private Aufzeichnungen und Briefe andererseits nicht immer gleichlaufen.

Der Republikaner

Heinrich Mann hatte mit dem Kaiserreich abgeschlossen und sich früh und aus Überzeugung der Republik zugewandt. Sein Roman Der Untertan hatte während des Krieges nicht mehr erscheinen dürfen und wirkte nach der Abdankung des Kaisers wie ein Trommelwirbel, der das Erscheinen Heinrich Manns in der neuen Zeit dramatisch untermalte. Das Buch ist eine Abrechnung mit dem Wilhelminismus und Borrussismus, die sich gewaschen hat. Eine differenzierte historische Darstellung ist es demzufolge nicht. Die Figur des Diederich Heßling ist keine Ausnahme, es gab in der Realität viel zu viele Menschen seines Schlages, aber es gab auch andere - wofür nicht zuletzt der Autor selbst ein Beispiel ist.

Die sogenannte Kaiserreich-Trilogie wurde 1925 mit dem Roman Der Kopf abgeschlossen. Als Autor und öffentlicher Intellektueller genoß Mann in republikanisch gesinnten Kreisen hohes Ansehen. Im Jahr 1926 wurde er Mitglied der neugeschaffenen Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste und 1931, im Alter von 60 Jahren zu deren Präsidenten bestellt und nahm nun auch formal eine bedeutende Position im kulturellen Leben der Republik ein. Er nutzte diese Stellung, um demokratische Werte zu verteidigen und sich für eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich einzusetzen. In seinen Essays und politischen Schriften dieser Zeit, etwa Kaiserreich und Republik (1919), zeigen ihn als engagierten Verfechter der Demokratie.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang seine Romane Die große Sache (1930) und Ein ernstes Leben (1932), die sich mit den sozialen und politischen Spannungen der späten Weimarer Republik auseinandersetzen. In seinen publizistischen Arbeiten warnte er eindringlich vor dem aufkommenden Nationalsozialismus.

Mann positionierte sich als dezidiert linker Intellektueller und pflegte enge Kontakte zu sozialdemokratischen und linksliberalen Kreisen. Er trat häufig als Redner auf und verfasste zahlreiche politische Essays für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Seine Verbindung von literarischem Schaffen und politischem Engagement machte ihn zu einer wichtigen Stimme der demokratischen Kultur der Weimarer Republik.

Im Gegensatz zu seinem Bruder Thomas, der sich lange Zeit politisch mit Zustimmung zu den neuen Verhältnissen zurückhielt, vertrat Heinrich Mann von Anfang an eine klare demokratische Position. Dies führte auch zu zeitweiligen Spannungen zwischen den Brüdern, die sich erst gegen Ende der Weimarer Republik wieder annäherten, als auch Thomas Mann sich deutlicher politisch positionierte.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 endete Heinrich Manns Wirken in Deutschland abrupt. Er wurde aus der Akademie der Künste ausgeschlossen und musste ins Exil gehen. Seine Bücher wurden bei der Bücherverbrennung vernichtet.

Zeit im Exil

Er war durch seine politische Positionierung früh ins Visier der Nationalsozialisten geraten, seine Bücher wurden wie die seines Bruders Thomas am 10. Mai 1933 den Flammen übergeben. Im August wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt; 1936 konnte er die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit erwerben. Heinrich Mann hatte das Land bereits im Februar 1933 verlassen. Bis 1940 lebte er in Frankreich, dann floh er, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Nelly (ab 1939) und seinem Neffen Golo sowie den Eheleuten Werfel über die Pyrenäen nach Spanien und Portugal und von dort in die USA.

Er engagierte sich im Exil politisch, unterzeichnete Aufrufe, wirkte in Verbänden mit und blieb sich in seinem Engagement treu. Bereits 1933 erschien in Frankreich und in den Niederlanden sein Essayband Der Haß.

Heinrich Mann widmete sich daneben aber - wie andere Schriftsteller im Exil auch - weiterhin dem Schreiben von Romanen. Auch er setzt auf fremdem Boden bereits Konzipiertes oder Begonnenes fort. Allerdings kann sein Epos um Henri Quatre, das bis 1928 zurückreicht, von der Abfassung in Frankreich durchaus profitieren, wo die Bände 1935 bzw. 1938 abgeschlossen werden. Das historische Thema ermöglicht Zeitkritik, wendet sich aber gerade nicht dem Zustand und den Problemen des Exils zu.

In den USA blieb Heinrich Mann fremd, seine Bücher hatten keinen Erfolg, so daß er auf die Unterstützung durch seinen Bruder Thomas angewiesen war.

Die letzten Jahre

In den USA der McCarthy-Ära galten die Brüder Mann als Kommunisten. Heinrich, der tatsächlich ungebrochene Sympathien für Stalin hegte, wollte - anders als sein Bruder - nach Deutschland zurückkehren, genauer, in die DDR, nach Ost-Berlin. Dort hatte man ihn 1949 zum Präsidenten der Akademie der Künste gewählt Die Vorbereitungen zogen sich, trotz der Unterstützung durch Katia und Thomas Mann, hin. Er starb am 11. März 1950, wenige Wochen vor seinem 79. Geburtstag, in Santa Monica. Seine Frau Nelly hatte sich im Jahr 1944 das Leben genommen.

1946 waren seine Memoiren unter dem Titel Ein Zeitalter wird besichtigt erschienen. Sie schließen mit dem Satz: „Die Tage werden kürzer.“

Würdigungen

Die literarische und politische Bedeutung Heinrich Manns ist nicht in einfache Sätze zu fassen. Marcel Reich-Ranickie hat wenig Lob für seine Prosa, ob es sich um die erzählerische oder die essayistische handelt, übrig. Wie andere Autoren der Zeit steht Heinrich Mann unter dem Eindruck des Films, der auch die Rezeptionserwartung der Leser beeinflußt hatte.

Helmut Koopmann stellt ihn hingegen nicht nur menschlich und politisch, sondern auch schriftstellerisch über Thomas Mann. In einem 2021 erschienenen Handbuch der Weimarer Republik wird sein Name ein einziges Mal genannt, als Mitglied eines 1923 gegründeten, der UdSSR verbundenen Schriftstellerkreises. Sabina Becker nennt ihn in ihrer Kulturgeschichte der Weimarer Republik einen „der profiliertesten Repräsentanten der Weimarer Kultur“, der in „seinem essayistisch-journalistischen Werk […] die gesellschaftliche Entwicklung der 20er-Jahre“ reflektiert habe (Experiment Weimar, 2018, S. 308) und betont sein genuin politisches Engagement, hinter dem das epische Werk dieser Jahre in seiner Bedeutung zurücktreten müsse und auch kein Lesepublikum gefunden habe. Lutz Winckler spricht im Handbuch der deutschsprachigen Emigration (2. Aufl. 1998) vom Veralten der Exilliteratur, die nach der Wiedervereinigung weniger vom Mythos des Antifaschismus zehren könne, sondern konsequent historisiert werde (Sp. 1148ff.)

Sein Name ist unvergessen, sein umfangreiches Werk ist heute hingegen zu großen Teilen unbekannt.

Thomas Mann als Leser (Teil 1)

Schreiben und Lesen gehören zusammen; beides bedingt sich gegenseitig. Dieser Essay, mit dem ich die Reihe „Monthly Mann“ eröffne, widmet sich den Lektüren von Thomas Mann; ein zweiter Teil wird sich den hier aus Raumgründen unerwähnt bleibenden Lektüren zuwenden.