Arbeit und Schreiben im digitalen Zeitalter

Eine Betrachtung literarischer und künstlerischer Tätigkeiten im Kontext des protestantischen Arbeitsethos

Einleitung: Das protestantische Arbeitsethos und seine Bedeutung

Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Arbeit tatsächlich „das Leben süß macht“, steht im Zentrum der heutigen Auseinandersetzung mit dem protestantischen Arbeitsethos. Diese Tradition, die maßgeblich auf Martin Luther zurückgeht, hat unser Verständnis von Arbeit entscheidend geprägt. Luthers bedeutender Beitrag bestand vor allem in der theologischen Aufwertung der produktiven Tätigkeit: Die alltägliche Arbeit sollte als Berufung, als „Beruf“ gelten – sofern sie den Nächsten dient. Dieses Verständnis bildet die Grundlage für unsere heutige Betrachtung des Schreibens als Arbeit und der Darstellung von Arbeit in der Literatur.

Die historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs als Kontext

Der Begriff der Arbeit hat im Laufe der Geschichte einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Von der Geringschätzung körperlicher Arbeit in der Antike bis zur systematischen Aufwertung produktiver Tätigkeiten durch die Reformation und die „protestantische Aufklärung“ hat sich unser Verständnis fundamental verändert. Die historische Linie reicht von John Locke über Adam Smith bis hin zu modernen Konzeptionen, die Arbeit als kreative, selbstbestimmte Mitwirkung an der Gesellschaft verstehen.

Mit der Industrialisierung wurde Arbeit zur am Markt gehandelten Ware mit ambivalenten Folgen. Einerseits wurde die Beteiligung an produktiver Tätigkeit zum Maßstab der Verteilung im Sinne der Leistungsgerechtigkeit. Andererseits führte die einseitige Fokussierung auf Erwerbsarbeit zur systematischen Abwertung anderer Tätigkeitsformen, besonders der überwiegend von Frauen geleisteten Care-Arbeit.

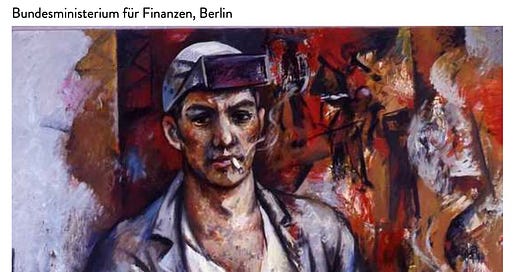

Arbeit in der Literatur: Zwischen Verklärung und Kritik

Die literarische Darstellung von Arbeit spiegelt die historischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Ambivalenzen wider. In der europäischen Literaturgeschichte läßt sich ein deutlicher Wandel beobachten: Von der antiken Geringschätzung körperlicher Arbeit bei Homer und den griechischen Tragikern über die mittelalterliche Verklärung handwerklicher Tätigkeiten in Zunftliedern bis hin zur realistischen Darstellung industrieller Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert.

Die Romantik entwickelte ein zwiespältiges Verhältnis zur Arbeit: Einerseits idealisierte sie das traditionelle Handwerk und die bäuerliche Existenz, andererseits kritisierte sie die Entfremdung durch industrielle Arbeitsformen. Heinrich Heines Gedicht „Die schlesischen Weber“ (1844) steht exemplarisch für die literarische Anklage unmenschlicher Arbeitsbedingungen. Später thematisierten naturalistisch-soziale Dramen wie Gerhart Hauptmanns „Die Weber“ (1892) und Emile Zolas Roman „Germinal“ (1885) die Ausbeutung der Arbeiterklasse.

Im 20. Jahrhundert wurde die Arbeitsthematik in der Literatur weiter ausdifferenziert. Franz Kafkas „Die Verwandlung“ (1915) reflektiert die entfremdete Büroarbeit in der Moderne, während Ernst Jüngers „Der Arbeiter“ (1932) den Arbeiter zum heroischen Typus stilisierte. Nach 1945 brachten Autoren wie Heinrich Böll („Und sagte kein einziges Wort“, 1953) und Christa Wolf („Nachdenken über Christa T.“, 1968) die Zwiespältigkeit des Arbeitslebens in der Nachkriegszeit und die Schwierigkeiten der Sinnstiftung zum Ausdruck.

In der Gegenwartsliteratur findet sich eine kritische Auseinandersetzung mit den neuen Arbeitsformen des digitalen Kapitalismus. Werke wie Dave Eggers' „Der Circle“ (2013) thematisieren die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben sowie die psychischen Kosten permanenter Verfügbarkeit und Selbstoptimierung. Magdalene Scherfel zeichnet in ihren Erzählungen „Brauchbare Menschen“ (2022) ein facettenreiches und widersprüchliches Bild vom Wert der Arbeit. Gleichzeitig reflektieren Autoren wie Uwe Tellkamp in „Der Turm“ (2008) oder Eugen Ruge in „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ (2011) die arbeitsbezogenen Ideologien des untergegangenen Sozialismus.

Die literarische Verarbeitung des Arbeitsthemas zeigt: Wo das protestantische Arbeitsethos zur Selbstausbeutung oder zur Verklärung von Leid führt, meldet die Literatur Widerspruch an. Sie erinnert daran, daß Arbeit nur dann „das Leben süß macht“, wenn sie menschenwürdig gestaltet ist und Raum für Muße und Kreativität läßt.

Schreiben als Arbeit: Zwischen künstlerischer Freiheit und ökonomischem Zwang

Die Tätigkeit des Schreibens selbst nimmt eine Sonderstellung im Diskurs über Arbeit ein. Einerseits gilt das Schreiben traditionell als künstlerische Berufung oder intellektuelle Tätigkeit, die sich dem protestantischen Nützlichkeitsdenken entzieht. Andererseits unterliegt literarisches und journalistisches Schreiben zunehmend ökonomischen Verwertungslogiken.

Die Geschichte des Schreibens als Beruf ist eng mit der Entwicklung des modernen Urheberrechts und des Buchmarkts verbunden. Erst seit dem 18. Jahrhundert konnten Autoren und Autorinnen - oft mehr schlecht als recht - vom Verkauf ihrer Werke leben. Zuvor waren sie auf Mäzenatentum angewiesen oder übten andere Berufe aus. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat für das literarische Feld eine „umgekehrte Ökonomie“ beschrieben, in der symbolisches Kapital (Anerkennung, Prestige) oft wichtiger ist als ökonomischer Erfolg – ein Arrangement, das durchaus Parallelen zur protestantischen Idee der Berufung aufweist.

Die Digitalisierung hat die Arbeitsbedingungen von Schreibenden grundlegend verändert. Einerseits haben sich durch Blogs, Online-Magazine und Self-Publishing neue Publikationsmöglichkeiten eröffnet, andererseits sind die Verdienstmöglichkeiten durch kostenlose Inhalte im Internet und prekäre Honorare unter Druck geraten. Besonders im Journalismus zeigt sich die Ambivalenz digitaler Arbeit: Content-Management-Systeme ermöglichen effizientere Arbeitsabläufe, gleichzeitig entsteht durch Klickraten und permanente Aktualitätsanforderungen ein enormer Zeitdruck.

Schreibende befinden sich heute oft in einem Spannungsfeld zwischen:

künstlerischer Autonomie und marktgerechter Produktion

intrinsischer Motivation und extrinsischer Leistungsmessung

dem Ideal des freien intellektuellen Schaffens und der Realität prekärer Selbständigkeit

Diese Ambivalenz des Schreibens als Arbeit illustriert exemplarisch die Herausforderungen, vor denen kreative und intellektuelle Tätigkeiten im digitalen Kapitalismus stehen. Sie verweist zugleich auf die Notwendigkeit, ein Arbeitsverständnis zu entwickeln, das ökonomische Absicherung mit kreativer Selbstbestimmung verbindet – ganz im Sinne der lutherischen Idee des Berufs als freier Dienst am Nächsten.

Die Schattenseiten des protestantischen Arbeitsethos im Kontext kreativer Arbeit

Die Überbetonung von Fleiß, Disziplin und Leistungsbereitschaft hat auch für Schreibende und Kreative problematische Auswirkungen. Das protestantische Arbeitsethos kann zu Selbstausbeutung führen, wenn Arbeit zum alleinigen Lebensinhalt wird und Ruhe, Muße und zweckfreie Tätigkeiten als „Zeitverschwendung“ abgewertet werden. Gerade im Bereich der kreativen Arbeit ist jedoch die Zeit des scheinbaren Nichtstuns oft essenziell für den kreativen Prozeß.

Die Kopplung von Selbstwert an berufliche Leistung kann psychische Belastungen verstärken, wie aktuelle Studien zu Burnout und Depressionen zeigen. Dies trifft besonders auf kreative Berufe zu, in denen die Grenze zwischen Person und Werk oft fließend ist und Kritik am Werk als Kritik an der eigenen Person empfunden werden kann.

Zudem dient das protestantische Arbeitsethos oft als ideologische Rechtfertigung für soziale Ungleichheit im Kulturbereich: Wer als Autor oder Künstlerin nicht erfolgreich ist, habe nicht hart genug gearbeitet oder besitze nicht genug Talent. Diese Individualisierung struktureller Probleme verdeckt systemische Ungerechtigkeiten im Kulturbetrieb und erschwert solidarische Lösungen.

Herausforderungen der Digitalisierung für schreibende Tätigkeiten

Im Kontext der Digitalisierung ergeben sich spezifische Herausforderungen für Schreibende:

1. Konkrete Risiken der digitalen Schreibarbeit:

Entgrenzung von Arbeitszeit und -ort: Permanente Erreichbarkeit und Verfügbarkeit

Digitale Überwachung: Messung des Erfolgs durch Klicks, Shares und Engagement-Metriken

Verdichtung: Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte wird zur Norm, kreative Pausen schwinden

Plattformökonomie: Prekäre Beschäftigungsverhältnisse ohne soziale Absicherung für freie Autoren

2. Konkrete Chancen für humanere Schreibarbeit:

Flexibilisierung im Interesse der Schreibenden: Selbstbestimmtere Arbeitszeiten und -orte

Partizipative Publikationsformen: Digitale Tools ermöglichen neue Formen kollaborativen Schreibens

Direktere Verbindung zum Publikum: Unabhängigkeit von klassischen Gatekeepern wie Verlagen

Die Ambivalenz digitaler Schreibarbeit spiegelt die grundlegenden Spannungen wider, die auch die literarische Darstellung von Arbeit prägen: zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung, zwischen kreativer Freiheit und wirtschaftlichem Zwang, zwischen individueller Leistung und strukturellen Bedingungen.

Fazit: Schreiben als Paradigma guter Arbeit im digitalen Zeitalter?

„Macht Arbeit das Leben süß?“ – diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Arbeit kann das Leben bereichern und sinnstiftend sein, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt: wenn sie frei gewählt werden kann, wenn sie den Nächsten dient, wenn sie angemessen entlohnt wird, wenn sie Raum für Kreativität und Selbstbestimmung läßt und wenn sie in einer ausgewogenen Balance zu anderen Lebensbereichen steht.

Das Schreiben als Tätigkeit verkörpert diese Ambivalenz in besonderer Weise: Es kann höchste Form der Selbstverwirklichung und zugleich prekäre Existenzform sein. Die literarische Reflexion über Arbeit wiederum schärft unser Bewußtsein für die Bedingungen guter Arbeit und mahnt uns, wachsam zu bleiben gegenüber Tendenzen der Entfremdung und Ausbeutung.

Wenn wir Arbeit im lutherischen Sinne als freien Dienst an den Nächsten verstehen und Ermächtigung, Befähigung und Beteiligung der Arbeitenden als zentrale Kriterien guter Arbeit gelten, dann könnte das Schreiben – trotz aller Widersprüche – zum Paradigma einer zukunftsfähigen Arbeitsgestaltung werden: als tätige Auseinandersetzung mit der Welt, die persönliche Erfüllung mit gesellschaftlichem Nutzen verbindet und die nicht nur materielle, sondern auch kulturelle und geistige Bedürfnisse befriedigt.

Damit Arbeit – sei es literarisches Schaffen oder andere Formen produktiver Tätigkeit – tatsächlich „das Leben süß macht“, braucht es allerdings den Mut, etablierte Strukturen zu hinterfragen und neue Wege zu gehen – ganz im Sinne der reformatorischen Tradition. Die Literatur kann dabei eine wichtige Rolle spielen: als kritisches Korrektiv, als Experimentierfeld alternativer Arbeitsformen und als Medium der Reflexion über den Sinn und Wert menschlicher Tätigkeit in einer zunehmend digitalisierten Welt.

Andere Texte von mir:

Mein englischsprachiger Newsletter: