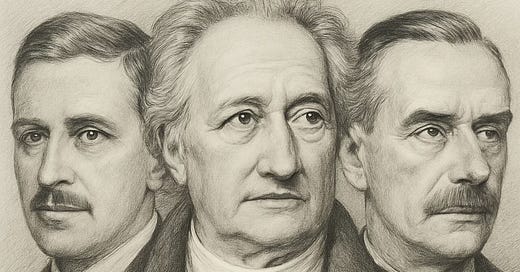

Jede Epoche schafft sich ihren eigenen Shakespeare – diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsche Auseinandersetzung mit dem englischen Dramatiker. Von Goethes früher Begeisterung über Hofmannsthals Kriegsreflexionen bis zu Thomas Manns literarischer Anverwandlung zeigt sich, wie sehr Shakespeare zum Spiegel der jeweiligen Zeit wird.

Shakespeare: Der Erfinder des Menschlichen

Als Harold Bloom 1998 seine voluminöse Shakespeare-Studie Shakespeare – The Invention of the Human vorlegte, unterstrich er einmal mehr den Stellenwert, den das Lesen der Klassiker in der us-amerikanischen Bildungskultur einnimmt. Blooms Interpretationen sind freilich nicht unumstritten, sein Verständnis von Shakespeare und seine Lektüreauffassung hat starke Ablehnung hervorgerufen.1 Und doch bleibt seine Grundthese bedenkenswert: In seinem Kosmos stehen Hamlet und Falstaff ganz oben und legen in ihrer Komplexität und Weisheit Zeugnis ab für die Komplexität und Weisheit des Autors Shakespeare.

“When we are wholly human, and we know ourselves, we become most like either Hamlet or Falstaff”, mit diesen Worten beendet Bloom die 745 Seiten seiner Studie.

Diese Auffassung von Shakespeare als Erfinder des Menschlichen findet ihre Entsprechung in der deutschen Tradition, wo der Engländer seit Goethe als Katalysator für die eigene literarische Entwicklung begriffen wurde.

Hofmannsthal: Shakespeare als Retter vor dem Chaos

Hugo von Hofmannsthal hat unter dem Titel Shakespeare und wir – Zum 23. April 1916 einen Essay geschrieben, der auf Goethes 1813 erschienenen Aufsatz Shakespeare und kein Ende Bezug nimmt. Hofmannsthal sieht das deutsche Theater als ‚Nationalbühne‘ überhaupt erst durch Shakespeare ermöglicht, an dem sich die deutschen Dramatiker abzuarbeiten gehabt hätten.

Gegen Ende des zweiten Kriegsjahres verfaßt, spiegelt der Essay die Erschütterungen der Zeit wider. Hofmannsthal diagnostiziert eine Epoche der Orientierungslosigkeit:

Die heutige Zeit kennt keinen tieferen Drang, als über sich selbst hinauszukommen. Der Lebende fühlt sich überwältigt durch die Gewalt der Umstände; das schweifende, schwelgende Genießen, das fühlt er, ist kein Ausweg, der Genuß zieht ihn nur tiefer in die Sklaverei hinein, und der Besitz unterjocht. Nach oben hin ist die Idee der Freiheit in den Äther verschwunden, nach innen zu die Idee der Tugend leer und wesenslos geworden. Begriffe, Namen, verdüstern die Pfade des Lebens mehr, als sie sie erleuchten, die Handlung hat sich zu Begebenheit erniedrigt. Wo ist eine Offenbarung des Höchsten? Ebendort, wo Wirklichkeit ist, antwortet die innere Stimme, die untrüglich ist.

Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke, Bd. I, Gedichte und Prosa

(hrsg. v. Dieter Lampning), 2003, S. 558

Das Einmalige, so Hofmannsthal, erwachse aus der geistigen Spannung der Leidenschaft und sei in Shakespeares Schöpfungen prominent: „nirgends sind die inneren Spannungen so hoch, wie in »Hamlet«, Macbeth« und »Othello«.“ (S. 559) Jede Zeit könne ihren eigenen Shakespeare erfahren und er werde für sie wahr sein. Denn in Leidenschaft und Kunst sei das Schöpferische wirksam (S. 560); und es helfe gegen das Chaos.

Der Appell an die heilende Kraft der Kunst in manchen Passagen des Essays wirkt angesichts des Kriegsgeschehens etwas unwirklich.

Goethe: Die Entdeckung der Individualität

Hofmannsthals Bezugnahme auf Goethe ist programmatisch, denn der Weimarer hatte bereits ein Jahrhundert zuvor die Grundlagen für das deutsche Shakespeare-Verständnis gelegt. „Außer Shakespeare und Spinoza wüßt ich nicht, daß irgend ein Abgeschiedener eine solche Wirkung auf mich getan,“ sagte Goethe am 7. November 1816 über Linné zu Eckermann.

Die Erwähnung des schwedischen Naturforschers Carl von Linné (1707-1778) neben dem niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza (1632-1677) und dem englischen Dichter William Shakespeare (1564-1616) weist auf die Breite des goetheschen Interessenspektrums hin.

Die Entwicklung von Goethes Wertschätzung von Shakespeare läßt sich genau verfolgen:

Am Beginn steht die Rede Zum Schäkepears Tag (sic!) des Jahres 1771. Dann thematisiert Goethe in den Lehrjahren Wilhelm Meisters Begegnung mit Hamlet und geht im dritten Teil von Dichtung und Wahrheit darauf ein, wie er selbst mit dem Engländer „bekannt geworden“. Er faßt sich dabei jedoch recht kurz und verweist auf den Anfang 1813 parallel entstehenden Aufsatz Shakespeare und kein Ende. Das Tagebuch dokumentiert für den 9. Januar 1813:

Blieb lange im Bette. Überdachte die Einwirkung Shakespeares auf die deutsche Literatur, und anderes.

Nach dem Tode Wielands am 20. Januar 1813 arbeitete Goethe an der Trauerrede Zu brüderlichem Andenken Wielands und geht dabei auf dessen bahnbrechende Shakespeare-Übersetzungen ein. Nach intensiver Lektüre zwischen dem 25. Februar und dem 2. März – Coriolan, Julius Cäsar, Titus Andronicus und Timon von Athen – folgen mehrere Tage mit Vorarbeiten, Nachdenken und Schematisieren über Shakespeare. Ende März wird der Text überarbeitet und fertiggestellt.

Es ist über Shakespear schon so viel gesagt, daß es scheinen möchte, als wäre nichts mehr zu sagen übrig, und doch ist dies die Eigenschaft des Geistes, daß er den Geist ewig anregt. Diesmal will ich Shakespear von mehr als einer Seite betrachten, und zwar erstlich als Dichter überhaupt, sodann verglichen mit den Alten und den Neusten, und zuletzt als eigentlichen Theater-Dichter. Ich werde zu entwickeln suchen, was die Nachahmung seiner Art auf uns gewirkt, und was sie überhaupt wirken kann. Ich werde meine Beistimmung zu dem, was schon gesagt ist, dadurch geben, daß ich es allenfalls wiederhole, meine Abstimmung aber kurz und positiv ausdrücken, ohne mich in Streit und Widerspruch zu verwickeln. Hier sei also von jenem ersten Punkt zuvörderst die Rede.

Goethe preist Shakespeare als wortmächtig, vorgelesen entfalte er die größte Wirkung.

Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den die leichteste Überlieferung möglich ist. Aber der innere Sinn ist noch klärer, und zu ihm gelangt die höchste und schnellste Überlieferung durchs Wort: […]

Goethe bringt dann die Wortpaare Sollen und Wollen, Sollen und Vollbringen, Wollen und Vollbringen und untersucht anhand des daraus resultierenden Spannungsfeldes das Verhältnis Shakespeares zu älteren und jüngeren Dichtern. Shakespeares Einsatz von Wollen und Sollen als Kategorien verweise auf die „Entdeckung der Individualität“ und zeige die Modernität des Dichters.

Thomas Mann: Shakespeare als Inspirationsquelle

Thomas Mann führt diese Tradition ins 20. Jahrhundert fort, allerdings mit charakteristisch ironischer Brechung. Seit den 1890er Jahren las er englische Literatur in deutscher Übersetzung – vor allem Dickens, Carlyle und Thackeray. Dabei entwickelte er eine Vorliebe für den britischen Humor und ließ Sprachbilder und Erzähltechniken in das eigene Werk einfließen, besonders sichtbar im Felix Krull und im Zauberberg. Die kennzeichnenden Abschweifungen des Tristram Shandy spiegeln sich in den Josephs-Romanen wider.

Von den Dramatikern schätzte er George Bernard Shaw und natürlich William Shakespeare. Ihn verglich er mit seinen Hausgöttern Goethe und Wagner sowie mit dem hochgeschätzten Dostojewski. Er las Shakespeare vor allem in der Übertragung von Schlegel und Tieck, später auch im Original und besuchte über die Jahrzehnte immer wieder Theateraufführungen seiner Werke. Von einer Romeo-und-Julia-Vorstellung schreibt er an Hans Mayer:

Das Ganze Wildwuchs, Schmierengenialität von unnennbarem Unsterblichkeitsgepräge wie immer bei Shakespeare.

Besonders beeindruckt hat ihn Hamlet, auf den Mann in Tonio Kröger anspielt, den er als Charakter mit Nietzsche vergleicht und aus dem er gerne zitierte. Zur Vorbereitung der großen Shakespeare-Abschnitte im Doktor Faustus las er 1942/43 wissenschaftliche Shakespeare-Literatur und wichtige Werke auf deutsch und englisch.

Adrian Leverkühn liest und vertont Shakespeare in entscheidenden Phasen seines Lebens, was im Roman ausführlich und mit langen Textzitaten verarbeitet wird. Leverkühn, der sich Shakespeare anverwandelt, wird so als wahrhaft großer Künstler gezeichnet (eine Spiegelung der Anverwandlung Goethes durch Thomas Mann in Lotte in Weimar). Leverkühn verabschiedet sich von seinem Neffen Nepomuk mit den Worten Prosperos:

Then to the elements. Be free, and fare thou well!

Kontinuität und Wandel

So verschiedenartig diese drei Zugänge zu Shakespeare erscheinen mögen — Goethes systematische Analyse, Hofmannsthals existenzielle Suche nach Halt, Manns ironische Anverwandlung —, sie verbindet die Überzeugung, daß Shakespeare mehr ist als ein historisches Phänomen. Er wird zum Medium der Selbstverständigung, zum Spiegel, in dem jede Epoche ihre eigenen Fragen und Antworten erkennt.

Thomas Mann sah in der englischen Literatur von Shakespeare bis zu seiner Gegenwart eine stete Inspirationsquelle — eine Einschätzung, die sich durch die gesamte deutsche Geistesgeschichte zieht und Shakespeare neben Homer, Cervantes und Dante sowie neben französischen und russischen Autoren als dauerhaften Gesprächspartner der deutschen Literatur etabliert.

Andere Texte von mir:

Siehe den Nachruf von Kenan Malik, Harold Bloom was right to extol great literature, but was often blind to who was neglected (2019), https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/20/harold-bloom-defence-of-western-greats-blinded-him-to-other-cultures